Работа 5

Изучение конструкций и исследование защитных характеристик устройств защитного отключения

Цель работы

Задание к работе

Общие сведения

Порядок выполнения работы

Содержание отчета

Контрольные вопросы

Библиографический список

Цель работы

Изучить принцип действия и конструкции устройств защитного отключения (УЗО).

Ознакомиться с УЗО отечественного и импортного производства.

Освоить методику определения дифференциального отключающего тока УЗО.

Задание к работе

1. Изучить устройство и принцип действия УЗО.

2. Изучить схемы включения УЗО.

3. Произвести монтаж схемы включения УЗО.

4. Снять защитные характеристики УЗО.

Общие сведения

Защитным отключением называется автоматическое отключение всех фаз (полюсов) участка сети, обеспечивающее безопасные для человека сочетания значений тока и времени его протекания при замыканиях на корпус или снижении сопротивления изоляции ниже определенного значения [1, 2, 3, 4].

УЗО, или иначе выключатель дифференциального тока, предназначено для защиты людей и животных от поражения электрическим током при непреднамеренном контакте с находящимися под напряжением проводящими частями электроустановки и для предотвращения возгораний, возникающих вследствие протекания токов утечки и замыканий на землю, или развивающихся из них коротких замыканий.

УЗО используется как дополнительное средство защиты людей от поражения электрическим током в защищенных автоматическими выключателями (предохранителями) трех проводных однофазных и пяти-проводных трехфазных групповых цепях (с нулевым защитным проводником PE) электроустановок зданий, которые подключены к питающим электрическим сетям напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью и типами систем заземления ТN-С-S, ТТ, ТN-S.

Система защитного отключения по току утечки автоматически контролирует состояние изоляции и уменьшает возможность возникновения пожаров. В связи с этим УЗО иногда называют противопожарным сторожем. Большая часть пожаров в сельских производственных помещениях происходит из-за неисправности электрооборудования и электропроводки: при замыкании на землю токи утечки в несколько сот миллиампер могут вызвать загорания изоляции.

В основе действия УЗО, как электрозащитного средства, лежит принцип ограничения (за счет быстрого отключения) продолжительности протекания тока через тело человека при непреднамеренном прикосновении его к токоведущим частям.

Из всех известных электрозащитных средств УЗО является единственным, обеспечивающим защиту человека от поражения током в случае прямого прикосновения к находящимся под напряжением частям электроустановки.

Классификация и защитное действие УЗО.

Устройства защитного отключения классифицируются по виду входного сигнала, по чувствительности и количеству полюсов [1].

Для того чтобы устройство защитного отключения выполняло свою основную функцию – защиту от электропоражения, необходимо, чтобы оно отключало защищаемые участки сети, электроустановки при достижении током значений основных критериев электробезопасности – порогового не отпускающего тока и порогового фибрилляционного тока в течение соответствующего периода времени.

В сетях с глухозаземленной нейтралью у нас в стране и за рубежом используются УЗО по току утечки на землю, реагирующие на ток нулевой последовательности (на несимметрию фазных токов утечки), поэтому в дальнейшем изложении рассматриваются УЗО только этого типа.

Принцип действия УЗО. Важнейшим функциональным блоком УЗО является дифференциальный трансформатор тока 1 (рис. 5.1) [2, 3]. В абсолютном большинстве УЗО, производимых и эксплуатируемых в настоящее время во всем мире, в качестве датчика дифференциального тока используется именно трансформатор тока.

Рис. 5.1. Структура УЗО

Пусковой орган (пороговый элемент) 2 выполняется, как правило, на чувствительных магнитоэлектрических реле прямого действия или электронных компонентах. Исполнительный механизм 3 включает в себя силовую контактную группу с механизмом привода.

В нормальном режиме, при отсутствии дифференциального тока – тока утечки, в силовой цепи по проводникам, проходящим сквозь окно магнитопровода трансформатора тока 1 протекает рабочий ток нагрузки. Проводники, проходящие сквозь окно магнитопровода, образуют встречно включенные первичные обмотки дифференциального трансформатора тока. Если обозначить ток, протекающий по направлению к нагрузке, как I1, а от нагрузки как I2, то можно записать равенство:

Равные токи во встречно включенных обмотках наводят в магнитном сердечнике трансформатора тока равные, но векторно-встречно направленные магнитные потоки Ф1 и Ф2. Результирующий магнитный поток равен нулю, ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора также равен нулю. Пусковой орган 2 находится в этом случае в состоянии покоя.

При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроприемника, на который произошел пробой изоляции, по фазному проводнику через УЗО кроме тока нагрузки I1 протекает дополнительный ток – ток утечки (ID), являющийся для трансформатора тока дифференциальным (разностным). Неравенство токов в первичных обмотках (I1 + ID в фазном проводнике) и (I2, равный I1, в нейтральном проводнике) вызывает неравенство магнитных потоков и, как следствие, возникновение во вторичной обмотке трансформированного дифференциального тока. Если этот ток превышает значение уставки порогового элемента пускового органа 2, последний срабатывает и воздействует на исполнительный механизм 3. Исполнительный механизм, обычно состоящий из пружинного привода, спускового механизма и группы силовых контактов, размыкает электрическую цепь. В результате защищаемая УЗО электроустановка обесточивается. Для осуществления

периодического контроля исправности (работоспособности) УЗО предусмотрена цепь

тестирования 4. При нажатии кнопки "Тест" искусственно создается

отключающий дифференциальный ток. Срабатывание УЗО означает, что оно в целом

исправно. Несимметрия нагрузки по фазам не влияет на величину уставки срабатывания

УЗО.

Защитное отключение – наиболее эффективный вид защиты при самых опасных ситуациях: случайном касании человеком или животным токоведущих частей электроустановки, при котором ни заземление, ни зануление, ни выравнивание электрических потенциалов не могут обеспечивать защиту от поражения. Плавкие вставки предохранителей и автоматические выключатели, которые выбирают по токам нагрузки и короткого замыкания, срабатывают и отключают электроустановку при токах, во много раз превышающих максимально допустимые по критериям электробезопасности. Не обеспечивают предохранители и необходимую скорость отключения электроустановки, так как при реальной длительности перегорания плавких вставок (секунды - десятки секунд) человек может оказаться под действием напряжения 50 - 220 В, что совершенно недопустимо.

Таким образом, основные преимущества защитного отключения – быстродействие и автоматическое срабатывание.

Особенность устройств защитного отключения – практическое отсутствие зависимости их работы от значений тока нагрузки. Еще одним существенным достоинством защитного отключения является возможность увеличения допустимого сопротивления заземления.

Так как величина допустимого напряжения прикосновения Uд, В, зависит от времени его воздействия t, с, то допустимое сопротивление заземления Rз д, Ом, при заданной уставке тока Iу, А, можно определить из соотношения Rз д < Uд/Iу.

Например, без учета быстродействия устройства защитного отключения (при продолжительности воздействия тока 3 - 10 с) предельно допустимые для человека напряжение и ток составят 36 В и 6 мА, при этом Rз д = 6000 Ом; при сопротивлении заземления немногим более 100 Ом безопасность может быть обеспечена устройством с уставкой 35 мА.

Совместное использование защитного заземления и защитного отключения обеспечивает безопасность при замыкании на заземленный корпус и существенно снижает требования к их параметрам. Такое сочетание защитных средств имеет очевидные преимущества перед другими системами защиты.

Принципиальное значение при рассмотрении конструкции УЗО имеет разделение устройств по способу технической реализации на следующие два типа: УЗО, функционально не зависящие от напряжения питания (электромеханические) (рис. 5.2). Источником энергии, необходимой для функциони-рования – выполнения защитных функций, включая операцию отключения, является для устройства сам сигнал – дифференциальный ток, на который оно реагирует; УЗО, функционально зависящие от напряжения питания (электронные) (рис. 5.3). Их механизм для выполнения операции отключения нуждается в энергии, получаемой либо от контролируемой сети, либо от внешнего источника.

|  |

Рис. 5.2. Электронное УЗО с функцией отключения сети:

1 - дифференциальный трансформатор тока; 2 - электронный усилитель; 3 - цепь теста; 4 - удерживающее реле; 5 - блок управления; Н - нагрузка; Т - кнопка "Тест" | Рис. 5.3. Устройство УЗО со встроенной защитой от сверхтоков:

1 - катушка токовой отсечки;

2 - биметаллическая пластина;

3 - дифференциальный трансформатор тока; 4 - магнитоэлектрический расцепитель, реагирующий на дифференциальный ток; 5 - тестовый резистор; 6 - силовые контакты; Н - нагрузка; Т - кнопка "Тест" |

Применение устройств, функционально зависящих от напряжения питания, более ограничено в силу их меньшей надежности, подверженности воздействию внешних факторов и др. Однако основной причиной меньшего распространения таких устройств является их неработоспособность при часто встречающейся и наиболее опасной по условиям вероятности электропоражения неисправности электроустановки, а именно – при обрыве нулевого проводника в цепи до УЗО по направлению к источнику питания. В этом случае электронное УЗО, не имея питания, не функционирует, а на электроустановку по фазному проводнику выносится опасный для жизни человека потенциал.

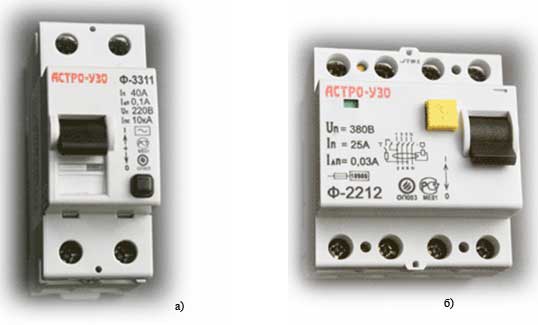

Выбор уставок УЗО и токи утечки с электроустановок. УЗО (рис. 5.4) должны быть селективными и надежными в работе, иметь высокую чувствительность и быстродействие. Их селективность во многом определяется схемой включения в защищаемую сеть и конструктивными особенностями устройства, а чувствительность и быстродействие зависят от допустимых значений тока для организма человека.

Рис. 5.4. Общий Астро-УЗО: а - Ф3311; б - Ф2212

Обеспечение селективной работы УЗО. Для обеспечения требований селективной работы нескольких УЗО в радикальных схемах электрических цепях электроустановки здания необходимо учитывать следующие факторы.

1. В силу специфики технических параметров УЗО (в первую очередь очень высокое быстродействие) невозможно обеспечить селективность срабатывания последовательно включенных УЗО по току утечки при значениях уставок 10, 30, 100 мА.

2. В некоторых случаях (в практике очень редких) селективность работы УЗО обеспечивается путем применения устройств с выдержкой времени (УЗО с индексом "G", "S").

В альтернативном варианте возможно применение УЗО с разнесенными значениями уставок – например, 10 и 100 мА, 30 и 300 мА, что в отдельных случаях, несомненно, обеспечит повышенную надежность защиты жизни человека и его имущества (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Электроснабжение квартиры с системой TN-C-S

Целесообразно применение наряду с основным, дополнительного УЗО, установленного у конечного потребителя (например, электроинструмент, электробытовая техника). УЗО противопожарного назначения с уставками 300, 500 мА, как правило, имеют исполнение с выдержкой времени.

В соответствии со сложившейся мировой практикой и на основе отечественных исследований, а также с учетом научно обоснованных критериев электробезопасности, рекомендуются следующие уставки по току утечки в зависимости от тока нагрузки (табл. 5.1).

Таблица 5.1

| Номинальный ток нагрузки в зоне защиты, А | 10, 16 | 25 | 40 | 63 | 100 |

| Уставка при работе в зоне защиты одиночного потребителя, мА | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |

| Уставка при работе в зоне защиты группы потребителей, мА | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 |

| Уставка УЗО противопожарного назначения на ВРУ (ВРЩ), мА | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Основные характеристики УЗО.

При выборе УЗО следует руководствоваться следующими наиболее важными характеристиками этих устройств, определяющими их качество и работоспособность. Рабочие параметры – номинальное напряжение, номинальный ток нагрузки, номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка по току утечки) выбираются на основе технических параметров проектируемой электроустановки. Их выбор обычно не представляет большой сложности. Качество, а, следовательно, надежность работы УЗО определяется параметрами, смысл которых далеко не так очевиден. Это, прежде всего, относится к коммутационной способности Im и условному расчетному току короткого замыкания Inc.

Коммутационная способность УЗО – Im, согласно требованиям норм, должна быть не менее десятикратного значения номинального тока или 500 А (берется большее значение). Качественные устройства имеют, как правило, гораздо более высокую коммутационную способность – 1000, 1500 А. Это значит, что такие устройства надежнее, и в аварийных режимах, например, при коротком замыкании на землю, УЗО, опережая автоматический выключатель, гарантированно произведет отключение.

Условный расчетный ток короткого замыкания Inc – характеристика, условно определяющая надежность и прочность устройства, качество исполнения его механизма и электрических соединений. Нормами (ГОСТ Р 51326.1-99) установлено минимально допустимое значение Inc, равное 4,5 кА. Следует заметить, что в европейских странах не допускаются к эксплуатации УЗО с Inc, меньшим, чем 6 кА. У качественных УЗО этот показатель равен 10 и даже 15 кА.

Номинальное напряжение Un = 380 В для четырехполюсных и Un = 220 В для двухполюсных УЗО. Допустимо применение четырехполюсных УЗО в режиме двухполюсных, т.е. в однофазной сети, при условии, что изготовитель обеспечивает нормальное функционирование тестовой цепи при этом напряжении.

Номинальный ток нагрузки In выбирается из ряда: 6, (10), 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125 А. Для УЗО значение этого тока определяется, как правило, сечением проводников в самом устройстве и конструкцией силовых контактов. Поскольку УЗО должно быть защищено последовательным защитным устройством (ПЗУ), номинальный ток нагрузки УЗО должен быть скоординирован с номинальным током ПЗУ. Номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства. Это означает, что, например, в цепь, защищаемую автоматическим выключателем с номинальным током 25 А, должно быть установлено УЗО с номинальным током 40 А (табл. 5.2).

Таблица 5.2

| Устройство | Номинальный ток нагрузки |

| ПЗУ | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 |

| УЗО | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 |

Целесообразность такого требования можно объяснить простым примером. Если УЗО и автоматический выключатель имеют равные номинальные токи, то при протекании тока, превышающего номинальный, например, на 45 %, т.е. тока перегрузки, этот ток будет отключен автоматическим выключателем за время до одного часа. Это означает, что этот период времени УЗО будет перегружено. Номинальный неотключающий дифференциальный ток УЗО равен половине значения тока уставки:

Это означает, что реальное значение дифференциального тока, при котором УЗО срабатывает, находится в диапазоне от половины до целого значения номинального отключающего тока. При этом каждое конкретное устройство имеет, как правило, определенное стабильное значение отключающего тока, находящееся в указанном диапазоне. Проектировщики и пользователи УЗО должны во избежание ложных отключений учитывать данное обстоятельство и сопоставлять реальное значение отключающего тока с "фоновым" током утечки в электроустановке.

Номинальное время отключения Tn. Стандартами установлено предельно допустимое время отключения УЗО – 0,3 с. В действительности современные качественные УЗО имеют быстродействие порядка 20 - 30 мс. Это означает, что УЗО "быстрый" выключатель, поэтому на практике возможны ситуации, когда УЗО срабатывает раньше аппарата защиты и отключает как токи нагрузки, так и сверхтоки.

Температурный режим УЗО обычного исполнения имеют диапазон рабочих температур от –5 до +40 0С. В специальном исполнении – для диапазона температур от –25 до +40 0С на УЗО наносится знак . Температурный режим УЗО обычного исполнения имеют диапазон рабочих температур от –5 до +40 0С. В специальном исполнении – для диапазона температур от –25 до +40 0С на УЗО наносится знак .

Обычное исполнение УЗО – IP 20. Выпускаются также УЗО специального исполнения – IP 40, при более высоких требованиях по степени защиты УЗО должны устанавливаться в защитный кожух.

Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn (уставка) IDn – ток уставки выбирается из следующего ряда: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА. Уставку УЗО для каждого конкретного случая применения выбирают с учетом следующих факторов:

– значения существующего в данной электроустановке суммарного (с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников) тока утечки на землю – так называемого "фонового тока утечки";

– значения допустимого тока через человека на основе критериев электробезопасности;

– реального значения отключающего дифференциального тока УЗО, которое в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50807-94 находится в диапазоне 0,5 IDn - IDn.

Согласно требованиям ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.83) номинальный дифференциальный отключающий ток УЗО должен быть не менее чем в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки – ID.

Суммарный ток утечки электроустановки замеряется специальными приборами, либо определяется расчетным путем. Рекомендуемые значения номинального отключающего дифференциального тока – IDn (уставки) УЗО для диапазона номинальных токов 16-80 А приведены в табл. 5.3.

Таблица 5.3

| Номинальный ток нагрузки в зоне защиты | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 |

| IDn при работе в зоне защиты одиночного потребителя, мА | 10 | 30 | 30 | 30 | 100 |

| IDn при работе в зоне защиты группы потребителей, мА | 30 | 30 | 30 (100) | 100 | 300 |

| IDn УЗО противопожарного назначения на ВРУ, мА | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

В некоторых случаях, для определенных потребителей значение уставки задается нормативными документами. В ГОСТ Р 50669-94 применительно к зданиям из металла или с металлическим каркасом задается значение уставки УЗО не выше 30 мА. Временные указания предписывают: для сантехнических кабин, ванных и душевых устанавливать УЗО с током срабатывания:

– 10 мА, если на них выделена отдельная линия; в остальных случаях, (например, при использовании одной линии для сантехнической кабины, кухни и коридора) допускается использовать УЗО с уставкой 30 мА;

– в индивидуальных жилых домах для групповых цепей, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны УЗО с уставкой 30 мА;

– для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток УЗО с уставкой 30 мА.

В ПУЭ (7-е изд. п. 7.1.84) рекомендуется для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому подобное установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

В соответствии с ПУЭ (п.1.7.177) в животноводческих помещениях, в которых отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов, должна быть выполнена защита при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не менее 100 мА, устанавливаемых на вводном щитке.

Определение порога срабатывания (дифференциального отключающего тока – ID) УЗО.

1. Отключить от установленного в электроустановке УЗО цепь нагрузки с помощью двухполюсного автоматического выключателя (рис. 5.6). В том случае, если в электроустановке применен однополюсный автоматический выключатель, при выполнении данного измерения для достижения необходимой точности необходимо отсоединить и нулевой рабочий проводник.

2. С помощью гибких проводников подключить к указанным на схеме клеммам УЗО измерительную цепь с переменным резистором и миллиамперметром. Переменный резистор первоначально должен находиться в положении максимального сопротивления.

3. Плавно снижать сопротивление резистора.

4. Зафиксировать показание миллиамперметра в момент срабатывания УЗО.

5. Зафиксированное значение тока является отключающим дифференциальным током – ID данного экземпляра УЗО, которое согласно требованиям стандарта ГОСТ Р 50807-95 должно находиться в диапазоне 0,5IDn … IDn.

В том случае, если значение ID выходит за границы данного диапазона, УЗО подлежит замене.

Рис. 5.6. Схема измерения порога срабатывания и тока утечки УЗО

Измерение тока утечки в зоне защиты УЗО.

1. Измерение тока утечки (рис. 5.6) по данной методике возможно только при условии применения электромеханических УЗО, например АСТРО*УЗО, поскольку электромеханические УЗО обладают высокой стабильностью (± 5 %) значения отключающего тока – ID (порога срабатывания). Подключить к УЗО цепь нагрузки с помощью автоматического выключателя.

2. С помощью гибких проводников подключить к указанным на схеме клеммам УЗО измерительную цепь с переменным резистором (магазином сопротивлений) и миллиамперметром. Переменный резистор первоначально должен находиться в положении максимального сопротивления.

3. Плавно снижать сопротивление переменного резистора.

4. Зафиксировать показание миллиамперметра в момент срабатывания УЗО – Iизм.

Зафиксированное значение тока Iизм, используется для расчета Iут, по следующей формуле:

где Iут - ток утечки в зоне защиты УЗО;

ID - значение отключающего тока используемого для данного измерения УЗО;

Iизм - зафиксированное миллиамперметром значение тока.

Значение Iут является искомым "фоновым" током утечки данной электроустановки.

Выявление дефектных цепей электроустановки.

Если определенное по данной методике значение тока утечки Iут в зоне защиты УЗО превышает 1/3 номинального отключающего дифференциального тока УЗО, то это означает, что в зоне защиты имеется дефектная цепь. Для обнаружения дефектных цепей электроустановки проводят измерение тока утечки по вышеизложенной методике с последовательным отключением электрических цепей и электроприемников. После устранения дефекта изоляции, являющегося причиной повышенного тока утечки, необходимо провести повторное измерение тока утечки в электроустановке.

Порядок выполнения работы

1. Используя УЗО, размещенные на лабораторном стенде и выданные для ознакомления преподавателем, а также рис. 5.2, 5.3 изучите их конструкцию.

2. Изучите принципиальную электрическую схему электроснабжения объекта с системой TN-C-S (рис. 5.7). Прежде чем собирать схему, убедитесь в том, что отключены автоматический выключатель, питающий стенд и УЗО. Убедитесь в целостности лабораторного оборудования и соединительных проводов.

3. Монтажными проводами произведите коммутацию между соответствующими клеммами блока зажимов на лабораторном стенде согласно рис. 5.7.

4. После проверки преподавателем схемы, осуществите подачу напряжения на электродвигатель (путем нажатия кнопки «Пуск» SB2) и электронагреватель (соедините вилку XP и розетку XS).

Во избежание поражения электрическим током касаться руками клемм, других токоведущих деталей категорически запрещается.

При возникновении аварийных ситуаций: гудении электродвигателя, появлении запаха дыма и возникновении прочих аварийных режимов – немедленно отключите автоматический выключатель QF1 и сообщите о неисправности лаборанту или преподавателю.

5. По вышеизложенным методикам проведите измерение порога срабатывания УЗО и тока утечки в зоне защиты УЗО. После успешных измерений – отключите автоматический выключатель QF1. Результаты измерений покажите преподавателю и с его согласия демонтируйте соединительные провода. Сдайте провода лаборанту.

Рис. 5.7. Принципиальная электрическая схема электроснабжения объекта с системой TN-C-S

Содержание отчета

1. Название и цель работы.

2. Схема электроснабжения квартиры с системой TN-C-S.

Контрольные вопросы

1. Каково назначение УЗО?

2. Объясните принцип действия электронных УЗО.

3. Расскажите, как устроено электромеханическое УЗО.

4. Объясните принципиальную схему работы УЗО, реагирующего на ток утечки.

5. Укажите основные характеристики УЗО.

6. Опишите принцип выбора уставок УЗО.

7. Как определить порог срабатывания УЗО?

8. От каких аварийных режимов работы электрооборудования и сети защищает УЗО?

9. Как УЗО предотвращает пожары от электроустановок зданий?

10. Как обеспечить селективность работы нескольких последовательно включенных УЗО?

Библиографический список

11. Кунин Р.З., Прудников Н. И. Защитное отключение электроустановок. - Л.: Колос, Ленингр. отд-ние, 1984. - 63с.

12. Душкин Н.Д., Монаков В.К., Старшинов В.А. Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации зданий при применении устройств защитного отключения. – М.: Изд-во МЭИ, 2001. – 120 с.

13. www.uzo.ru

14. Никольский О.К., Сошников А.А., Цугленок Н.В. Защитное отключение электроустановок зданий. Нормы с комментариями/ О.К. Никольский, А.А. Сошников, Н.В. Цугленок. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ. 2001. – 71 с.

|